「またこの作業か…」

「この単純作業がなければ、もっと効率よく仕事ができるのに…」

「この作業、私じゃなくてもできるよね?」

と、毎日繰り返す単純作業にうんざりしていませんか?

たとえば、Excelのデータ入力や請求書の作成、メールの送信など、手作業が多い業務は時間も労力も奪われてしまいますよね。

「毎日同じデータを入力して、転記ミスに頭を抱える」なんていうループから抜け出したいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

さらに、人手不足が深刻化する現代においては、限られた人員で最大の成果を上げることが求められています。

そんななか、人の代わりにIT技術が業務を自動的に行ってくれる「自動化」が注目されています。

本記事では、自動化のメリット・デメリットや代表的な自動化ツールと導入事例を紹介します。

自動化を導入するまでの一般的なステップも解説しますので、あなたの業務にも活用できるヒントがきっと見つけられるはず!

自動化を行う際の注意点もお話しするので、ぜひ、最後まで読んでいってくださいね。

1.「自動化」ってなに?

「自動化」もしくは「業務自動化」というような言葉を聞いたことがありますか?

自動化とは今まで人が手間をかけて行っていた業務をIT技術によって自動的に行うことをいいます。

もう少し分かりやすく説明すると、人が手作業で行っていた業務などをロボットやコンピューター、システムなどのITツールが代わりに自動で処理してくれるということです。

1-1.自動化が求められている背景

近年、自動化が求められている背景には、「高齢化の進行」と「働き方改革」の2つの要因があります。

1. 高齢化の進行1

日本の総人口は2023年10月1日時点で、1億2,435万人です。

そのうち、高齢者(65歳以上)の人口と割合は以下の通りとなっています。

| 年齢 | 人口 | 総人口に対する割合 |

|---|---|---|

| 65歳以上 | 3,623万人 | 29.1% |

| 65~74歳 | 1,615万人 | 13.0% |

| 75歳以上 | 2,008万人 | 16.1% |

なんと、4人に1人以上が高齢者なんですね。

しかも2070年には、2.6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上になると推測されています。

高齢化が進行すると、年齢の若い働き手も減ってしまいますよね。

そうすると企業も人手不足になってしまう恐れがあります。

2. 働き方改革

2019年に施行された「働き方改革関連法」により、残業時間の上限が原則として月45時間、年360時間に定められました。2

しかし、残業時間の上限が法律で規制されても、企業が抱えている業務量自体は変わりません。

いかに効率よく業務を行うか、そして、従業員の残業時間を削減するかが課題となります。

<「働き方改革関連法」とは>

正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」。

「働き方改革」とは、働く人たちがそれぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるようにするための改革で、その改革を推進することを目的に、以下の内容が定められています。

- 時間外労働の上限規制を導入

- 年次有給休暇の確実な取得

- 中小企業の月60時間時超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ

- 「フレックスタイム制」の拡充

- 「高度プロフェッショナル制度(⾼度の専門的知識等を持ち、職務の範囲が明確で⼀定の年収のある労働者を対象に、本人の同意や専門の委員会の決議などを前提として、労働基準法で定められている労働時間や休⽇および深夜の割増賃⾦等に関する規定を不適用とする制度)」を創設

- 産業医・産業保健機能の強化

- 「勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する制度)」の導入促進

- 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

1-2.自動化のメリット

1 人手不足を解消できる

人が作業を行わなくてもよくなるので、その分必要な部分に人員を割くことができます。

2 業務の効率化を図ることができる

人が作業を行うよりも、ITツールの方が一般的に処理スピードが早く、作業時間を削減できます。

3 ヒューマンエラーをなくせる

故障など特別な場合を除き、出された指示に正確に作業を行うので、人の行動が原因で発生するうっかりミスのようなヒューマンエラーをなくすことができます。

4 人件費が削減できる

今まで人が行っていた作業に必要だった人員を減らせるので、人件費が削減できます。

また、ITツールは24時間365日対応できるので、残業代や休日手当等の削減にもなります。

5 業務の精度があがる

人が行わなくてもよい作業を手放せるので、本来力を入れるべき業務に対して、より集中し時間をかけて取り組むことができます。

1-3.自動化のデメリット

自動化はメリットばかりではありません。

デメリットもしっかりと理解したうえで、自動化の導入を適切に判断しましょう。

1 導入コスト・維持コスト

自動化のためのITツール導入コストや、そのツールを長期的に使うための維持コストがかかります。

自動化によって削減できる費用を試算して、費用対効果を見極めることが大切ですね。

2 故障の恐れがある

導入したツールのシステムトラブルや故障などで、業務が停止してしまう可能性があります。

万が一不具合が生じた際にどのように対応するのか、バックアップ体制を構築するなどの対策を講じておく必要があります。

3 業務の詳細が分からなくなる

自動化された業務が浸透すると、その業務の作業内容や目的が分からないまま運用されていく可能性があります。

業務の詳細が分からなくなると、不具合が起きた場合の原因究明が困難になってしまう恐れがあります。

いつ誰が見ても分かるような形でマニュアルを作成し、詳しく作業手順を記載するなど、業務内容を「見える化」しておくことが重要です。

4 IT人材が不在

ITリテラシーの高い人材がいない場合は、「そもそもどの業務を自動化したら良いのか検討もつかない」「ツールを導入したものの使いこなせない」などの問題が起きる可能性があります。

株式会社dataXの提供している「ジドウカ」は、導入企業側が開発をする必要がありません。

現状業務のヒアリングを行い、最適な自動化方法を「設計〜開発〜運用」まで一貫して対応します。

社内にエンジニアがいなくても、専門的な知識がなくても、スムーズに自動化を導入することができます。

2.代表的な自動化ツールと導入事例

自動化を行うにはさまざまな方法やツールがあります。

ここでは代表的な自動化ツールと導入事例をご紹介します。

自動化導入のヒントにしてみてくださいね。

2-1.RPA

RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、主にルーティンで行われている業務を自動化することができます。

同じ操作を繰り返し実行したり、複数のツールから情報を収集したりする作業が得意です。

たとえば、

- お客様からオンラインで提供された氏名・住所・連絡先などの情報を、自動で収集してデータベースに登録する

- 郵便番号が正しい形式で入力されているか、電話番号が有効な番号であるかなどをチェックし、問題があればアラートを表示する

といった作業です。

一方、あらかじめ設定したルールに基づいて業務を行うため、相手の反応や要求に応じて処理内容を変更するなど、臨機応変な対応はできません。

【導入事例】

三井住友銀行は、2017年4月から本部業務の一部にRPAを本格導入しています。3

全ての本部部署の業務を可視化して、RPAで代替可能な業務について自動化を実施しました。

その結果、2022年度末の時点で、RPA導入開始時と比較して600万時間弱の業務時間が削減されています。4

2-2.OCR

OCRとは「Optical Character Recognition」の略で、画像や書類に記載されている文字をスキャンしたり解析したりしてデータ化することができます。

たとえば、紙に書かれている「あいうえお」という文字列を読み取り、パソコンに「あいうえお」と自動入力するようなイメージです。

紙に書いてある文字を人が見て、手作業で入力していくという手間は削減できますが、ツールが対応していない定型の帳票は利用できない可能性や、汚い文字は読み取ることができないというデメリットもあります。

【導入事例】

株式会社鈴廣蒲鉾本店は、店舗での商品受注から出荷までの業務においてOCRを導入しています(正確には、AIとOCRを融合させたAI-OCR)。5

繁忙期には注文が殺到し、ピーク時には1日1,000件もの注文があるなか、注文処理や伝票の仕分けは手作業で行っていました。

そのため注文から配送までに3日ほどの時間を要していましたが、導入したことで業務負担が軽減され、当日出荷が可能になりました。

2-3.AI

AIとは「Artificial Intelligence」の略で、日本語では「人工知能」ともいわれています。

一般的に、人の言葉を認識した知的行動をコンピューターに行わせます。

【導入事例】

佐川急便株式会社は、電力データをAIが分析することで在宅状況を予測するシステムを開発しました6。

共同で開発を行っていた東京大学内で行った実験によると、不在配送は91%、総移動距離は5%減少、配送成功率は98%に達しています。

2-4.マクロ

マクロとは、パソコン上で行いたい処理を設定し、その操作が自動で行われるようにすることができます。

実際はさまざまなアプリケーションでマクロが活用されていますが、特にExcel操作の自動化について使われ、この記事でもマクロ=Excelマクロとして解説していきます。

高度なプログラミングの知識が不要で、Excelに標準で備わっている機能のため追加コストもかかりません。

【導入事例】

反復作業が必要な場面に最適の自動化ツールです。

たとえば、以下のようなケースでマクロを活用することが考えられます。

- 社員の稼働時間情報と給与テーブルから全員の給与を算出する

- 各部署から届いた売上を毎月合算する

- 分析ツールからダウンロードした CSV を月次レポートの形に整える

- 見積書や請求書を印刷する

2-5.記事内で紹介した自動化ツールを比較!

【代表的な自動化ツールの比較表】

| RPA | OCR | AI | マクロ | |

|---|---|---|---|---|

| 自動化できる 業務 | パソコン上で行われるルーティン業務 | 紙の帳票などを使用している業務 | ・ルールやゴールが明確な業務 ・大量のデータを元に複雑な分析などを行う業務 | Excelを使用した業務 |

| 自動化できない 業務 | ・個別の判断や決断が必要な業務 ・手書き文字や画像の判断 | ・非定型の帳票を使用している業務 | ・創造的な業務やデータのない新しいものへの対応 ・感情を読み取ることが必要な作業 | ・Microsoft製品以外との連携 ・大量のデータ処理 |

| 自動化の例 | ・Webにあるデータや口コミなどの収集 ・勤怠管理や年末調整、在庫管理 ・清算や支払い | ・履歴書のデータ化 ・紙で管理していた資料のデータ化 | ・効果的な戦略を立てる際の叩き台作成 ・さまざまな数値の予測 | ・毎月の売上や利益などのデータ入力 ・データの集計や表、グラフの作成 ・見積書や請求書の印刷 |

| コスト | 製品により数十万~数百万円 | 製品により数万~数十万円 | 導入規模により数十万〜数百万円 | Excel標準機能のため追加コストなし |

3.自動化を導入するにはどうしたら良いの?

「たしかに、自動化すると業務効率も上がって良さそうだ!」

「私がやっているこの業務も自動化したいな…」

「自動化ツールにもいろんなものがあって、それぞれ適した作業があるんだ!」

自動化について少しずつご理解いただけたのではないでしょうか?

ここでは、実際に自動化を導入するにはどのような流れで進めていけば良いのかを解説します。

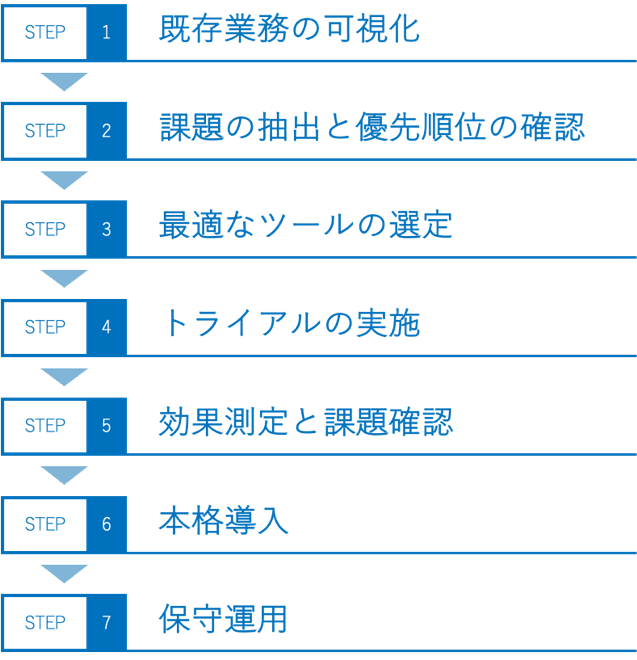

一般的に、自動化を導入する際には以下の手順を踏んでいきます。

【自動化導入までのステップ】

3-1.既存業務の可視化

既存の業務を「見える化」することで、自動化できる業務と自動化できない業務を判断しやすくなります。

また、自動化に進む際に作業内容の誤認識や抜けがないようにするためにも、業務内容の可視化は重要です。

3-2.課題の抽出と優先順位の確認

自動化できる業務が明らかになったら、各業務の課題を明確にし、優先順位をつけましょう。

たとえば、「作業時間の削減を優先的に行う」「ヒューマンエラーの解決を優先的に行う」などです。

3-3.最適なツールの選定

具体的に自動化の対象となる業務が決まったら、その業務や課題解決の目的に最適な自動化ツールの選定を行います。

それぞれのツールで対応が可能な業務範囲や導入に必要なコスト・工数などが異なるため、どのツールを使用すべきかをしっかりと比較して検討しましょう。

3-4.トライアルの実施

いきなり本格導入するのではなく、1週間〜1ヶ月ほどのトライアル期間を設け、ツールの使いやすさや自社機能との適合性をチェックすることがおすすめです。

株式会社dataXの提供している「ジドウカ」は、本開発の前に「お試し開発」を実施しています(1タスク1万円)。

この「お試し開発」で実際の業務を詳しく分析し、自動化が可能かどうか、本開発に進めるかどうかを判断します。

大きな投資をする前に自動化の効果を確認できるため、無駄なコストを抑えることができますね。

3-5.効果測定と課題確認

トライアルを実施した場合には、効果測定を行いましょう。

自動化によって業務の流れが変わることもあり、「自動化する前の方が効率が良かった」「かえって業務負荷が増えているように感じる」という反応がある可能性もあります。

併せて、トライアル実施中に気付いた課題があればここで洗い出しておき、他ツール導入や改善点の相談など解決策を検討します。

3-6.本格導入

効果測定と課題の確認、改善ができたら本格的な導入に進みます。

3-7.運用保守

導入して終わりではなく、トライアル実施時と同様に効果測定と課題対応を行いながら、運用保守を進めていきましょう。

誤作動の発生やツールが使用できなくなった際の対応法など、問題発生時の方針は事前に決めておく必要があります。

必要に応じてシステム部門やセキュリティ部門にも情報を連携して相談しながら準備をしておくことが重要です。

4.自動化を行う際の注意点

自動化にあたっては注意すべき点もあります。

自動化できるもの全て自動化すれば良い、というわけではありませんよ!

● 適切な教育や人員配置を行う

自動化にあたってツールを導入する際は、実際にツールを使用する担当者に対して適切な教育を行うことが大切です。

自動化したものの、ツールを使いこなせなければ逆に作業時間を要する可能性もあります。

また、ツールに問題が起きた場合など、人による対応が必要となる場面もあります。

その際に適切に対応できる人員を配置しておくことも重要です。

● 全てを自動化しようとしない

自動化の対象とある業務を選定する際、「自動化できるもの全てを自動化する」と意気込みすぎないようにしましょう。

自動化にはコストもかかりますし、上記で述べたような教育も必要になります。

一度に全てのものを自動化してしまうと、「自動化した方が業務が複雑になり、業務効率が落ちている」ということになりかねません。

● 自社開発は慎重に

外部ツールの導入によって生じるコストを削減するために、自社開発が案として出るかもしれません。

しかし、自社開発にはデメリットもあることを理解しておきましょう。

まず、開発した人にしか使いこなせない複雑なシステムが完成する恐れや、メンテナンスできる人が限られてしまうという可能性があります。

また、自社開発をする際はシステム部門などのプログラミングスキルを持っているエンジニアが必要となりますが、そのエンジニアが退職などで不在になってしまうと詳細の分かる人がいなくなってしまうという恐れもあります。

5.自動化ならdataXの「ジドウカ」

自動化を検討している方には、株式会社dataX(以下、dataX)のRPAツール「ジドウカ」がおすすめです。

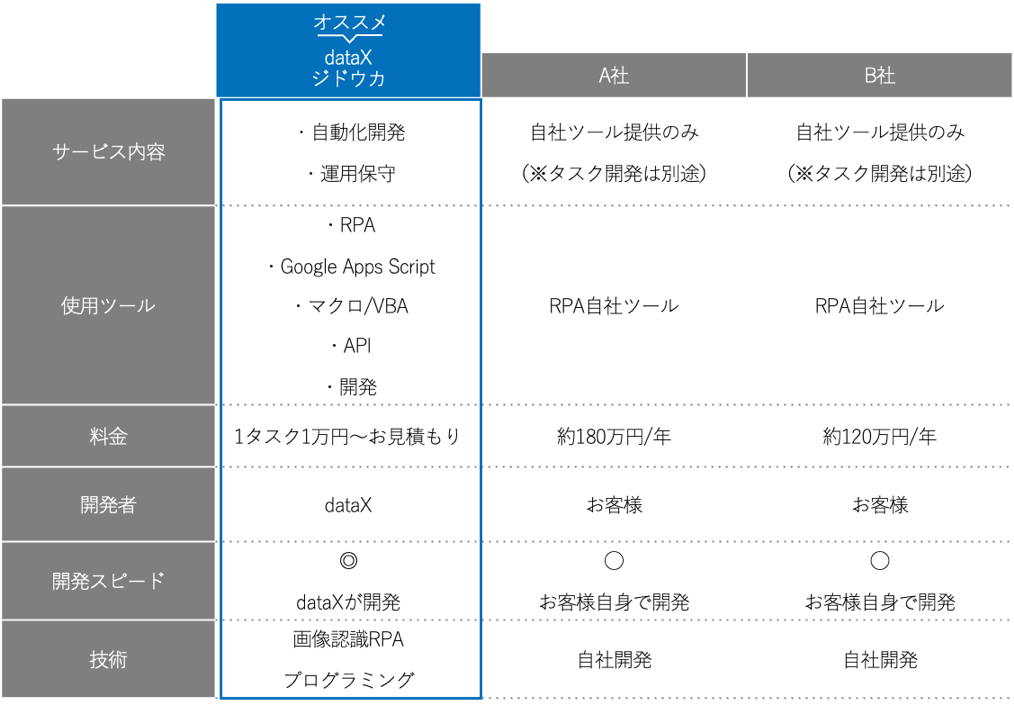

【dataXと他社の比較表】

dataXは業務を自動化するサービスを提供している会社です。

RPA、Google Apps Script、マクロ、APIの開発などのツールを駆使してお客様が抱える課題を解決しています。

dataXの提供しているRPAツール「ジドウカ」は、1タスク月額1万円からという料金設定がされており、月額制で提供されているため、必要がなくなったタイミングでの自由解約が可能です。

導入後に業務フローが変わった場合や、一時的に自動化したい場合など状況に応じて対応できます。

6.自動化についてのまとめ

自動化とは今まで人が手作業で行っていた業務をITツールに自動で処理してもらうことです。

自動化が求められている背景には、「高齢化の進行」と「働き方改革」の2つの要因がありました。

自動化を行うには

- RPA(Robotic Process Automation)

- OCR(Optical Character Recognition)

- AI(Artificial Intelligence、日本語では「人工知能」)

- マクロ

などのさまざまな方法や自動化ツールがあります。

それぞれ適した作業があるため、自動化を検討している業務に合ったツールを選択することが大切です。

業務効率を上げることができたり、人件費を削減できたりするなど、導入するととても便利な自動化ですが、注意すべき点もありました。

- 適切な教育や人員配置

- 全てを自動化しようとしない

- 自社開発は慎重にする

など、注意点やデメリットもしっかりと理解したうえで、自動化の導入を適切に判断しましょう。

それでも、「自動化なんてハードルが高そう…」と思っていませんか?

簡単なマクロの活用や無料ツールの導入からでも、業務改善は実感できます。

まずは現在の業務を見直し、どこに課題があるのかを明確にしてみましょう。

ぜひ、この記事を参考に、自動化を活用してあなたの業務に合った自動化を実践してみてください!

- 内閣府「令和6年版高齢社会白書」 ↩︎

- 厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック(時間外労働の上限規制等について)」 ↩︎

- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ「SMBCグループ二十年史」 ↩︎

- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ DX-link「RPAで約600万時間削減、印刷量半減。SMBCグループが本気で取り組む、生産性向上と業務効率化の極意」 ↩︎

- 株式会社Cogent Labs SmartRead「AI OCRを活用し、「店舗宅配システム」を開発。商品の受注から宅配までの業務の効率化に成功」 ↩︎

- SGホールディングス株式会社 ニュースリリース「【佐川急便】世界初「AI活用による不在配送問題の解消」フィールド実証実験にて、不在配送を約20%削減」 ↩︎