「dify(ディファイ)って何?」「最近耳にするけど何のツール?」「実際どうやって創るの?」

本記事では、実際にdifyを導入して成果を出した方へのインタビューをもとに、基本から料金・できること・始め方まで徹底解説します。

difyとは?導入企業の実例からできることを説明

dify(ディファイ)とは、プログラミング不要でAIを使ったワークフローを作れるノーコード開発プラットフォームです。

ツールの定義だけでは分かりづらいので、今回は実際に導入した方に「difyをどう使っているのか」インタビューしました!

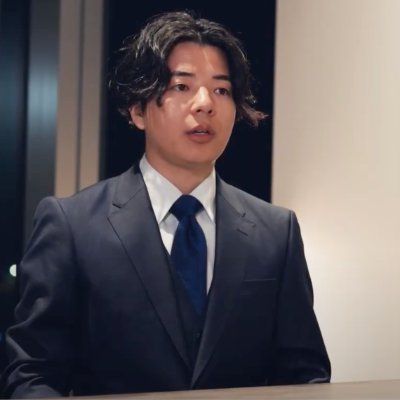

▼インタビューの回答者

川下 清彦 氏

株式会社dataX 代表取締役。

元年商30億円企業のDX責任者。月800時間の業務時間削減の達成実績。

ITベンチャーからレガシー産業のDX責任者まで経験し、多くの業務自動化を成功に導いてきた。

AI〜RPAやVBAなど幅広くツールも取り扱い、最も得意なのはインパクトの大きい自動化を提案し構築すること。

人だとやりきれないことを機械に置き換えることによって『ムリ・ムダ・ムラ』を取り除き、経営にインパクトの大きい自動化を行なってきた。

difyとは?

difyはLLMをワークフローの中に組み込むことができるノーコードツールです。

Difyは、オープンソースのAIアプリ開発基盤で、コードを書かずに扱えるのが大きな特長です。現場担当者やビジネス職でも、直感的なUIからノーコード/ローコードで対話アシスタントやコンテンツ生成ツールを組み上げられます。

AIはChatGPTだけでなく、Gemini,Claudeも選択することができますし、それぞれChatGPTでもGPT-5、GeminiならGemini 2.5 Flash など特定のモデルを選択することが出来ます。そのため文章生成のノードではClaudeを使い、一般的な内容ならばGeminiを使うなど使い分けることが可能です。

クラウド版ならインストール不要で、ブラウザを開けばすぐに着手可能。用意されたテンプレートを呼び出して数クリックで雛形を作り、プロンプトや入出力の設定を調整すれば、用途に合わせたカスタマイズも短時間で完了します。

生成AIを組み込んだ特化型アプリを素早く用意できるため、社内オペレーションの省力化や顧客対応の品質向上など、さまざまな場面で成果を出せます。さらに、無料プランではGPTの呼び出しを最大200回まで試せるため、小さく検証してから本格導入へ移行しやすい点も魅力です。

ノードと呼ばれる一つひとつの業務プロセスを連続的につなぎ合わせることによって、業務を自動化することができます。

実例として川下氏は以下のような業務効率化を行なっています。

【どんなものが創れるの?】《実例》問い合わせ対応の自動化(川下氏の事例)

川下氏:弊社はありがたいことに多くのお問い合わせをいただいているのですが、多忙で返信ができていなかった時期がありました。その状態をdifyを使って『初回返信を個別最適で自動作成』したところ、レスポンスが劇的に早くなり、さらにお客様からの返答率が明らかに上がりました。

どのようにして効率化しているのですか?

川下氏:例えばリクルート社の社員からお問い合わせがあったとします。そしたらdifyが自動的に自分のGoogleカレンダーを確認し空いてる日程を取得します。その後「リクルート」という会社が本当に存在するか確認し、事業内容をWeb検索でリサーチします。学習できたら『この事業内容だったら、どんな業務が自動化できるか?』をAIが起案します。その後、その自動化案を取り入れた魅力的な営業メールを作成しGmaiの下書きに追加するように自動化しています。単なるテンプレートではなく、1社1社に最適化された提案文を自動生成しています。

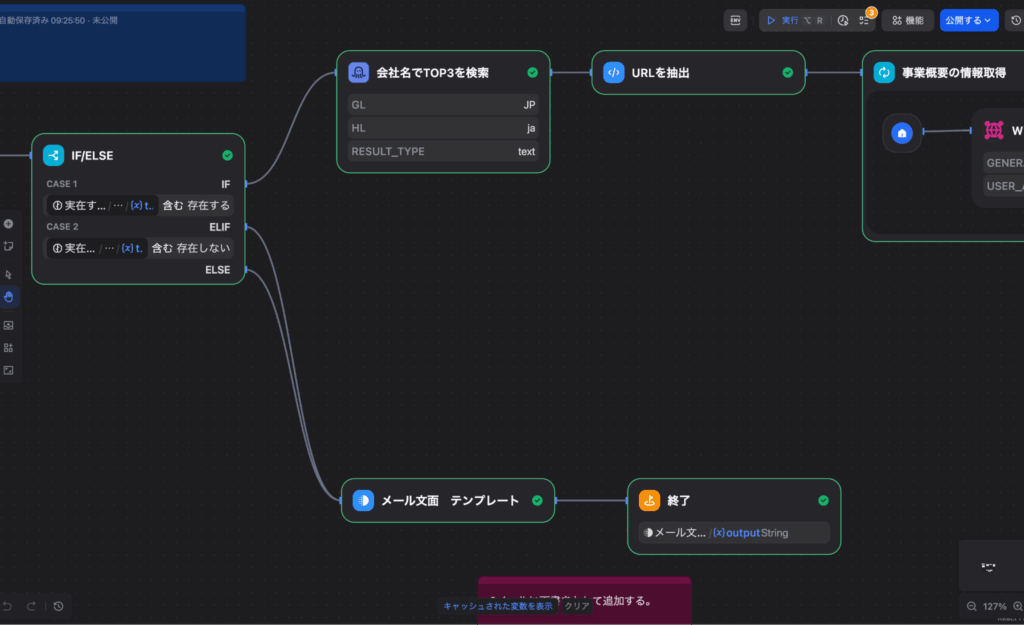

▼実際のプログラム(問合せから個別最適なメール作成まで一貫)※全画面での閲覧推奨

【構築したワークフロー】

[①問い合わせ情報取得]

↓

[②Googleカレンダー確認]商談可能日時を抽出

↓

[③企業情報リサーチ]Web検索で事業内容取得

↓

[④課題分析]自動化可能な業務を特定

↓

[⑤提案文生成]1社1社に最適化された営業メール作成

↓

[⑥Gmail下書き保存]人間が最終確認【導入成果】

導入前の課題:人手不足で問い合わせに返信できない

導入後の成果:返答率大幅向上、対応漏れほぼゼロ化

| 項目 | 導入前 | 導入後 |

|---|---|---|

| 対応漏れ | 頻繁に発生 | ほぼゼロ化 |

| 返信スピード | 数日〜1週間 | 数時間以内 |

| 返答率 | 約40% | 大幅向上 |

| メール品質 | 担当者により差がある | ベテラン営業レベルに標準化 |

difyの活用事例まとめ【他社事例】

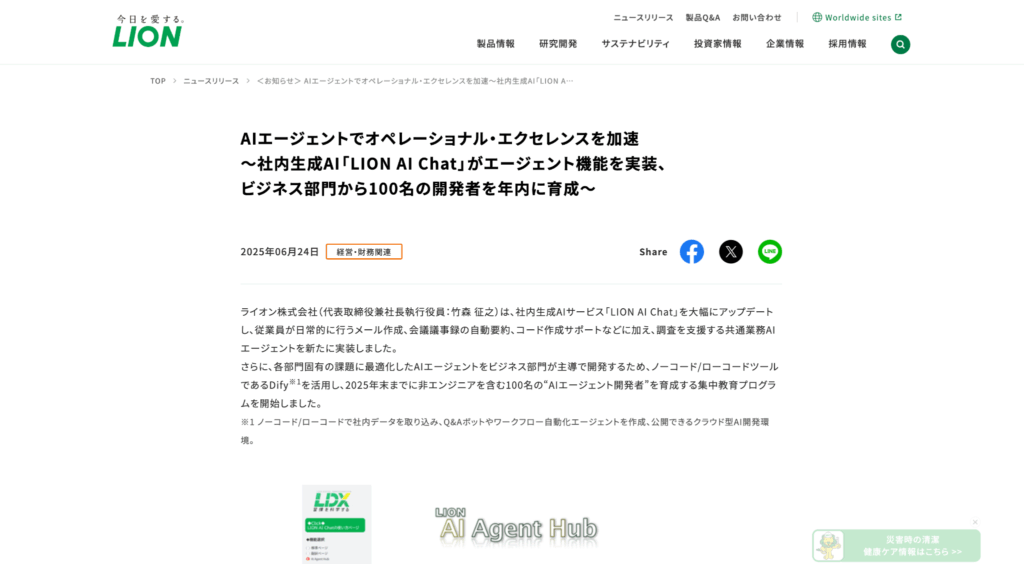

① ライオン株式会社

【背景】

AI導入・活用の最大の課題は「実装・活用を担う人材をいかに早期に育成するか」であり、この課題の解決が企業競争力を左右する要因となっています。当社は「LION AI Chat」を内製開発し導入しましたが、従業員がより生成AIを活用しやすい環境を構築すべく、この「LION AI Chat」の大幅なアップデートを1年半ぶりに実施し、即効性の高い共通業務に対応するAIエージェントを実装しました。

▼参考記事

② 株式会社カカクコム

【要約】

カカクコムは社内の生成AI活用を加速させるため、共通AIプラットフォーム「Dify」を導入。

食べログの記事作成支援や価格.comの製品情報登録などを、ノーコードで自動化。

開発期間が1か月→1日に短縮されるなど、業務効率と生産性が大幅に向上した。

③ 株式会社サイバーエージェント

【要約】

サイバーエージェントは社内AIプラットフォームとして「Dify」を導入し、社員の約20%が利用。

議事録要約・営業メール作成・資料ドラフト生成・FAQ検索などをノーコードで自動化し、

Slack連携の社内エージェント活用により、月3,000時間の業務削減を実現した。

▼参考記事

dify活用の「3つのポイント」

① コードを書かずにAIアプリが作れる

プログラミングよりははるかにハードルが低い。ループ処理や条件分岐といった概念は必要ですが、ノーコードで自由度高く実装することが出来ます。

【具体例】

ドラッグ&ドロップの操作だけで、チャットボットや自動化ツールを構築可能。

② 社内データを活用できる(RAG機能搭載)

社内マニュアルやFAQをAIに学習させ、「自社専用ChatGPT」を作成可能。

【川下氏の実例】

NotionやGoogle Driveのデータを読み込ませ、企業情報を自動リサーチする仕組みを構築。

③ 主要AIモデルすべてに対応

GPT-4、Claude、Gemini、Llamaなど、複数のAIをワンクリックで切り替え。

difyの料金プラン|無料から使える

【料金プラン比較表】

| プラン | Sandboxプラン | Professionalプラン | Teamプラン |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | 無料 | $59/月(月契約) | $159/月(月契約) |

| 作成可能アプリ数 | 5個 | 50個 | 無制限 |

| チームメンバー | 1人 | 3人 | 50人 |

| APIリクエスト数 | 5,000件/日 | 無制限 | 無制限 |

| 対象 | とりあえずDifyを試してみたい | 複数のAIアプリを創りたい | 組織で開発を行っていきたい方 |

【無料プランでできること】

✅ AIアプリを5個まで作成可能

✅ ChatGPT・Claude・Geminiなど主要モデルに対応

✅ 外部データ接続(PDF・Google Drive)も一部利用可

「まず試してみたい」という方は、無料プランから始めるのがおすすめです。

【オープンソース版(完全無料)】

difyはGitHubで公開されているオープンソースソフトウェア(OSS)。

【メリット】

✅ 自社サーバーで運用すれば利用料ゼロ

✅ セキュリティ要件を満たせる

✅ カスタマイズ自由

【採用事例】

金融機関・行政・製造業など、セキュリティを重視する企業ではOSS版を採用するケースが増加。

difyの始め方(ブラウザ編)

ステップ①:公式サイトでアカウント作成

1. 公式サイト(https://dify.ai)にアクセス

右上の「始める」をクリック

メールアドレスまたはGitHub/Googleアカウントで登録

ステップ②:新しいアプリを作成

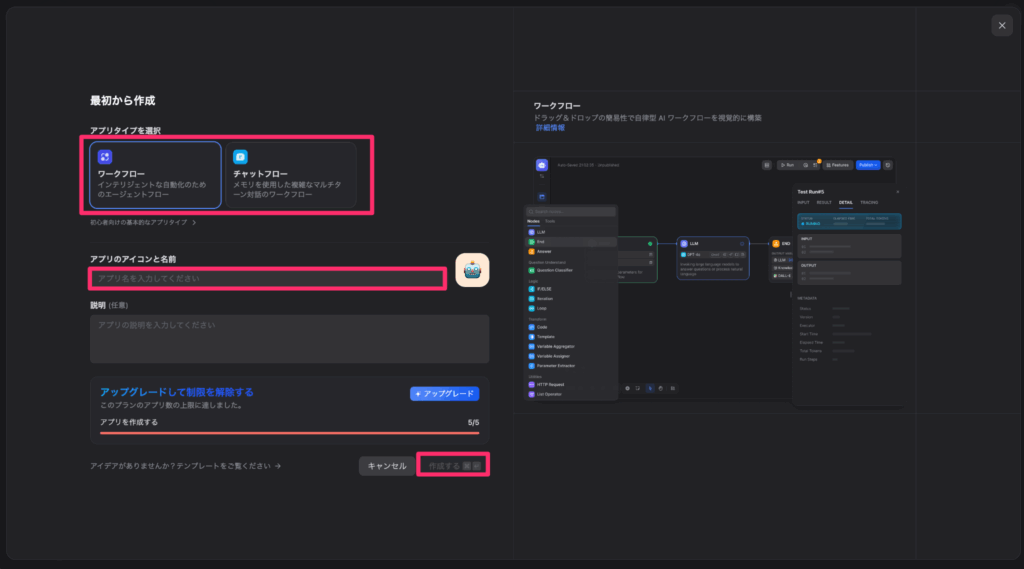

1.Dashboard上の「最初から作成」をクリック

2.アプリタイプを選択

チャットフロー:チャット形式のAI(おすすめ)

ワークフロー:複雑な条件分岐を含むAIフロー

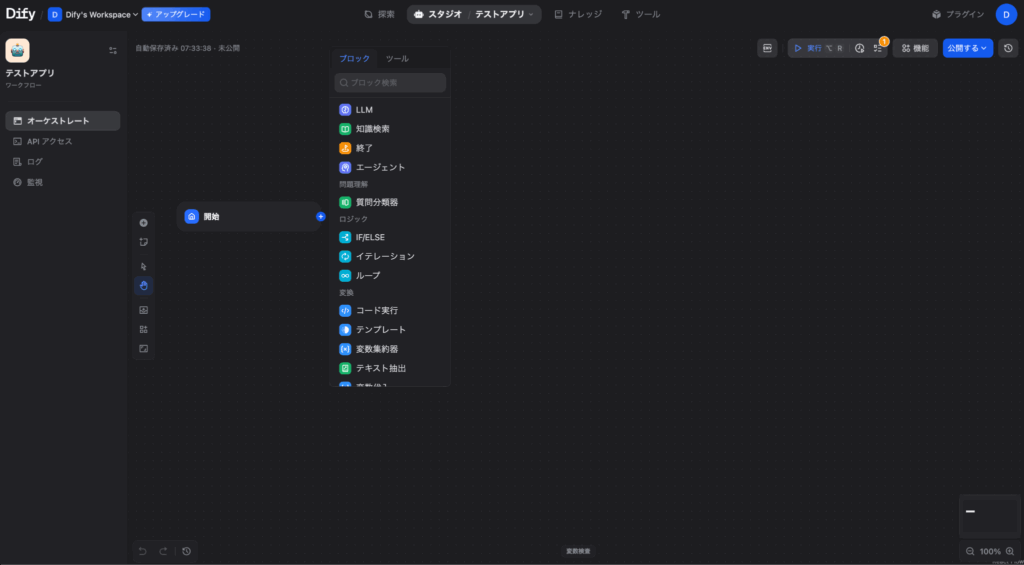

ステップ③:ノードを追加しカスタマイズしていく

開始ノードからスタートし、ノードをワークフローに合わせて設置していきます。

LLMノードを使う場合は、最初にご自身のLLMと連携する必要があります

- GPT-4 / GPT-4o(OpenAI)

- Claude 3(Anthropic)

- Gemini 1.5(Google)

- Llama 3(Meta)

APIキーを持っていれば登録可能。dify提供のテストキーでも動作確認できます。

ステップ④:テスト&公開

- 「Preview」ボタンで動作確認

- 問題なければ「Deploy(公開)」をクリック

- 公開後は以下の方法で利用可能

- dify上の専用URL

- iframe埋め込み(Webサイトに設置)

- API経由(自社アプリに組み込み)

difyの始め方(ローカル編)

Step 1:Docker の用意

まずお使いのPCに Docker(Docker Desktop など) を入れておきます。未インストールの場合は、公式サイトからOSに合ったインストーラを取得し、画面の指示どおりにセットアップしてください。

Step 2:Dify の取得

ターミナル(またはコマンドプロンプト)を開き、リポジトリをクローンします。

git clone https://github.com/langgenius/dify.gitStep 3:コンテナを起動

クローン後、同梱の docker ディレクトリに移動してコンテナを立ち上げます。

cd dify/docker

docker compose up -d

(※初回はイメージの取得に時間がかかることがあります)

Step 4:初期セットアップ(ブラウザ)

起動が完了したら、ブラウザで下記にアクセスして管理者アカウントを作成します。

http://localhost/installメールアドレス/ユーザー名/パスワードを登録し、セットアップが終わるとホーム画面へ遷移します。以降は次のURLからローカル環境のDifyを利用できます。

http://localhost補足(任意)

• 停止する場合:docker compose down

• 状態確認:docker compose ps

「difyは魔法ではない」川下氏が考える重要な前提

多くの人がdifyやChatGPTなどのAIツールに抱く誤解があります。それは「AIに全て任せれば完璧」という期待です。

しかし、川下氏は強い口調でこう警告します。

川下氏:AIは魔法ではありません。人間の代わりに全ての仕事を完全自動化できるわけではない。10工程のうち7〜8割はツールがやってもらい、最後は必ず人間が目視で確認すべきです。

なぜ「完全自動化」にしないのか?

川下氏:メールを勝手に送ることもできますが、それだと内容の責任をLLMに一任することになってしまいます。作られた文章に責任を持てるか分かりません。だから最後は人が確認するようにしており、これをサボってはいけません。

この「8割自動化+最終2割人間確認」の設計思想が、difyを始めとしたAI活用の成功の鍵だと川下氏は言います。

川下氏: 問い合わせ対応の自動化でも、メールを「勝手に送信」はしない。必ずGmail下書き保存にとどめ、人間が最終確認するようにしています。その理由は3つあります。

- LLMが生成した文章の品質を保証できない

- 責任の所在が不明確になる

- 誤った情報を送信してしまうリスク

Zapierやn8nと何が違う?|一覧表で分かりやすく解説

──Zapier、n8n、Google Apps Scriptとはどう使い分けていますか?

川下氏:弊社では、すべてのツールを併用しています。特徴を以下のようにまとめます。

【ツール別使い分け表】

| ツール | 主な用途 | 活用例 | プログラミング知識 | 川下氏の評価 |

|---|---|---|---|---|

| dify | AI処理を用いたアウトプットの自由度の高いワークフロー | 問合せの返答文を調査をして自動で作成 | 不要(概念理解は必要) | LLMを使うならおすすめ |

| Zapier | SaaS間のデータ連携 | meta広告の問合せが来たらslackに自動通知 | 不要 | LLMを使わない処理向け |

| n8n | AI処理を用いたアウトプットの自由度の高いワークフロー | 問合せの返答文を調査をして自動で作成 | やや必要 | difyと近い、好み次第 |

| Google Apps Script | Googleツールを使った定型処理の自動化 | LPから問合せが来たら問合せ文言をslackに自動通知 | 必要 | 自由度高いがコーディング必須 |

LLMを使わないワークフローはZapier。n8nはdifyとほぼ同じことができるので好み次第。Google Apps Scriptは自由度が高いですが、プログラミングができる人向け。非エンジニアがLLMを活用するなら、difyが一番実用的です。

経営者・マネージャー目線で見たdify導入の価値

──経営者・管理職として、dify導入の価値はどこにありますか?

川下氏:明確な価値が2つあると考えます。

【価値①】業務効率化による負荷軽減

川下氏:人間が考えなくても、LLMが手伝ってくれるので人間の負荷を軽くし、ムリ・ムダ・ムラを作らない仕組みが作れます。

- 10工程のうち8工程をdifyが自動処理

- 人間は最終確認と判断に集中

- 属人化を防ぎ、誰でも一定品質を保てる

【価値②】組織文化の変革

川下氏:経営者レイヤーから見ると、組織自体が『difyを使って業務を簡単にできないか?』と考えるようになる。1人当たりの生産性が高くなり、いい意味でみんなが『楽をしよう』と思ってくれる。

difyが生む「自動化思考」の文化

- ❌ 従来:「この作業は仕方ない、人力でやるしかない」

- ⭕ 導入後:「この作業、自動化できないかな?」

この思考の変化こそ、difyを始めとした業務効率化ツール導入の最大の価値です。組織全体の生産性が底上げされます。

dify導入時の注意点|失敗しないための3つのポイント

⚠️ 注意①:プログラミング不要だが「概念理解」は必要

──IT知識がない人でも使えますか?

川下氏:可能ですが、正直、IT知識があったほうが自由に使えます。ただし、プログラミングとは違って積み上げ式ではないので、ハードルは低いと思います。

【理解すべき概念】

- ✅ ループ処理(繰り返し)

- ✅ if文(条件分岐)

- ✅ 変数やオブジェクトの扱い

川下氏:こうしたプログラミングの基本概念に抵抗がなければ、学習できます。プログラミングよりははるかにハードルが低いです。

⚠️ 注意②:社員の「AI理解」を統一する

AIの理解が人によって食い違っていること。『AIは魔法だから全部できる』と思ってしまうと、各部門の機能が機能しなくなります。

【よくある誤解】

- ❌ 「AIに全部任せればいい」

- ❌ 「AIは魔法だから何でもできる」

【正しい理解】

- ⭕ 「AIは人の機能を拡張・サポートするツール」

- ⭕ 「最後は人間が判断する」

⚠️ 注意③:「完全自動化」ではなく「8割自動化+2割人間確認」

【推奨設計】

- ❌ 完全自動送信

- ⭕ 下書き保存 → 人間が最終確認

今後の展開|difyでAI SaaSのPoC(実証実験)を高速化

──今後、difyをどう活用していきますか?

川下氏:API化による新規ツール開発を検討しています。difyはワークフローをAPI化できます。それを使ってWebアプリケーションを作れば、AI SaaSのベータ版が簡単に作れます。『こういうツールが市場に使われるかな?』を俊敏に検証していこうと思います。

【dify API活用の流れ】

1. difyでワークフロー構築

↓

2. API化してWebアプリに組み込み

↓

3. ベータ版を市場投入

↓

4. ユーザー反応を見ながらPDCA高速回転

↓

5. 「バズったツール」だけ本格化作って出して、作って出して…『これはバズってるな』と思ったら、なぜ使われたのかを分析して本格化する。こういう俊敏な開発ができるのがdifyの強みです。

よくある質問(FAQ)

- difyは無料で使えますか?

-

はい、無料プランがあります。アプリ5個まで作成可能なので気軽に始められます。

- プログラミング知識は必要ですか?

-

コーディングは不要ですが、ループ処理・条件分岐などの基本概念の理解は必要です。

しかし、プログラミングと比べるとはるかにハードルが低いです。」 - ChatGPTとの違いは何ですか?

-

ChatGPTは「AIと会話する」ツール、difyは「AIを業務に組み込む」プラットフォームです。

- どんな業務に使えますか?

-

社内Q&A・カスタマーサポート・レポート生成・議事録要約・AI機能組み込みなど幅広く活用可能です。

【追加コンテンツ!】社内にAI活用文化を根付かせる方法|週1回の「バリューミーティング」

──自社でdifyを始めとしたAI活用文化をどう育てていますか?

弊社では、ユニークな取り組みとして週1で**「バリューミーティング」**というMTGを実施しています。

【バリューミーティングの仕組み】

📅 週1回開催

- 各メンバーが「今週自動化できたこと」「AI活用事例」を発表

- 他のチームメンバーが拍手・賞賛

🎯 3つの効果

【効果①】ノウハウの自然な伝承

「こういう使い方ができるんだ!」と気づく

【効果②】ラクすることが美徳(自動化思考)という文化が定着

社員が 「この作業も自動化できるかも」と考えるようになる

【効果③】組織全体の生産性向上

いい意味で「楽できないかな?」と思考する文化

川下氏:自動化できたことを発表し、他のメンバーに賞賛してもらう。これをやると、『自動化という選択肢』を最初から外さなくなるんです。楽できないかな?と思えるようになる──これが本質的な変化です。

まとめ|difyは「AIを使う人」から「AIを作る人」へ変えるツール

導入企業が証明する3つの価値

【価値①】業務効率化

- 問い合わせ対応漏れほぼゼロ化

- 返答率大幅向上

- レポート作成時間80%削減

【価値②】品質の標準化

- インターンでもトップ営業並みの提案が可能

- 人材スキルの「ムラ」解消

- 採用に依存しない仕組み

【価値③】組織文化の変革

- 「自動化できないか?」と考える思考が定着

- 1人当たりの生産性向上

- 週1回のバリューミーティングで文化を育成

こんな人・企業にdifyはおすすめ

- ✅ 人手不足で問い合わせ対応が追いつかない

- ✅ 営業メールの品質を標準化したい

- ✅ エンジニア採用せずにAI活用を進めたい

- ✅ ChatGPTを超えた「業務組み込み型AI」が欲しい

- ✅ 社内データを活用したAIを作りたい