マーケティングにおいて、他社と違うポジションを見つけることは、それだけで売れる要因になったり、ファンがつく要因になります。SEO対策でも同様に競合他社の状況をいかにキャッチできるかで、よりよい戦略が打ち出せます。

しかし、他社の情報を毎日手作業でチェックしていたのでは非効率ですし、見逃しのリスクも高くなります。

この記事では、マーケターや経営者の方でも簡単に導入できる、競合他社のWebサイト更新を自動で検知する方法を4つご紹介します。さらに、導入手順もスクリーンショット付きで解説します。

当ブログがオススメする

業務自動化サービスランキング

| 1位:ジドウカ | 2位:Yoom | 3位:UiPath | |

|---|---|---|---|

| LP |  |  |  |

| 全体評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |

| URL | https://data-x.jp/jidouka/lp/ | https://lp.yoom.fun/ | https://www.uipath.com/ja |

| 特徴 | ☑お客様自身で開発する必要がない自動化サービス。 ☑BPOのような感覚で自動化したい内容を依頼することが可能。 | ☑450種類以上のサービスとの連携が可能。 | ☑業務フローを視覚化し直感的に自動化が可能。 |

| 自動化技術の幅 | RPA/ Google Apps Script / VBA / 生成AI / ローコード・ノーコードツール | オリジナルサービス | RPA |

| ユーザーの開発負担 | ◎ お客様自身は 開発の必要なし | △ 自社で開発が必要 | △ 自社で開発が必要 |

| 自動化までのフロー | ◎ 自動化したい内容を 伝えて待つだけ。 | △ 自社で要件定義し 開発・運用 | △ 自社で要件定義し 開発・運用 |

| 費用 | ◎ 月額1万円〜 | ◎ 無料でスタート可能 | ☓ 52万5000円 |

| こんな方におすすめ | ・自動化したい内容が決まっている ・手離れよく自動化したい ・あまりコストをかけたくない | ・社内にエンジニアがいる ・自社でノウハウを貯めている ・開発・運用体制が整っている | ・RPAで自動化できるか業務が何か判断できる人材がいる企業 ・自社内にエンジニアがいる |

なお、業務効率化や工数削減を目指しているものの、どの業務から自動化すべきか、どのツールや手段が自社に合っているのかがあいまいな方は、「業務自動化プラン診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたに最適な自動化対象業務や、推奨される自動化手段を診断してもらえます。

効率よく自社に適した業務効率化を知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

競合他社のwebサイト更新の検知を自動化した方が良い理由

競合他社のwebサイト更新の検知を自動化した方が良い理由には次の3つがあります。

- 情報収集の効率化

- リソースの最適化

- ヒューマンエラーの削減

それぞれについて詳しく解説します。

情報収集の効率化

競合他社のWebサイト更新を自動で検知できるようにすることで、情報収集にかかる手間と時間を大幅に削減できます。監視ツールを導入すれば、広範囲の競合サイトを高い頻度で自動チェックでき、重要な変更情報をリアルタイムで取得可能になります。

例えば、競合企業の価格表が変更された瞬間に通知を受け取り、自社の商品価格をすぐに見直すことも可能です。ツールを使えば、特定のページ要素や文言の変更に絞った効率的な監視が可能です。

リソースの最適化

競合情報の収集を自動化することで、社内の人的リソースをより価値の高い業務に振り分けることができます。たとえば、これまでマーケティング担当者が定期的に行っていた競合サイトの確認作業をツールに任せれば、その分の時間を新規施策の立案やクリエイティブの改善に活用できるようになります。

単なる作業時間の削減にとどまらず、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。特に少人数で運営している企業や部署においては、限られた人材を最大限に活かすために、情報収集というルーチン業務の自動化の効果は高いです。

ヒューマンエラーの削減

競合のWebサイト更新を手動で確認していると、どうしても「見落とし」や「記録ミス」といったヒューマンエラーが避けられません。そのため、重要な情報を取り逃したり、誤った判断につながったりするリスクがあります。

こうしたミスを防ぐには、監視作業そのものをツールに任せるのが有効です。たとえば、価格表の数字やサービス名の変更といった細かな変化も、設定次第で正確に検知でき、記録も自動で残ります。

人の作業に頼らず、システムが正確に処理することで、常に信頼できる情報が手に入る状態になります。

競合他社のwebサイト更新を自動検知する方法4選

1. Visualping(ビジュアルピング)

| メリット | URLを入力するだけ、数クリックで設定完了。直感的で使いやすい無料プランあり(月500チェックまで)変更箇所のスクリーンショットやAI要約で、どこが変わったかが一目でわかる |

| デメリット | 無料プランでは件数や頻度に上限がある特定条件や細かなルールによる通知にはやや不向き |

| こんな方におすすめ | はじめてWeb監視を試す方ノーコードで簡単に導入したい方商品ページや料金表など、定期的に見ておきたいページがある方 |

| 評価(星5段階評価) | 総合評価 ★★★★☆ 使いやすさ ★★★☆☆ 価格 ★★★★★ 汎用性 ★★★★☆ 簡単さ ★★★★☆ 操作性 ★★★★☆ |

実際に使ってみて思った感想

海外製のツールのため、日本語に対応していません。ブラウザの翻訳機能を使うと問題なく使えますが、初めて使う人にとってはとっつきにくいかもしれません。ただし、サイトごとの設定は簡単で、URLを入力してどの項目の変化を見たいのかを選ぶだけで、使いやすかったです。

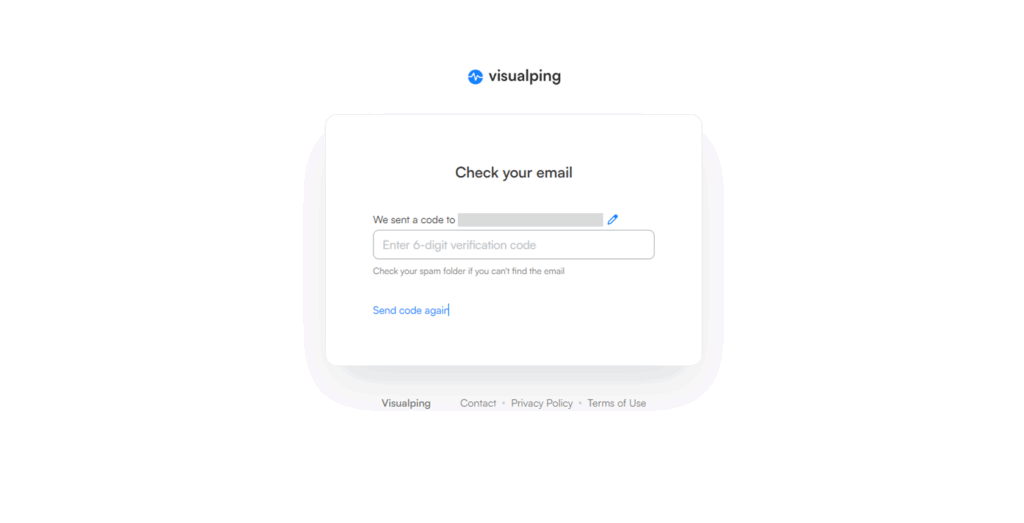

使えるようになるまでの具体的な設定手順

1. Visualpingの公式サイトにアクセス

Visualping公式サイトを開きます。

2. 監視したいページのURLを入力

トップページの検索バーに、監視したいWebページのURLを入力し、「Go」をクリックします。

3. 監視範囲の選択

表示されたページのプレビュー上で、監視したい部分をマウスでドラッグして選択します。ページ全体を監視する場合は、そのまま次へ進みます。

4. 監視頻度の設定

「Check Frequency」で、ページの変更をチェックする頻度を選択します(例:毎日、毎週など)。

5. 通知方法の設定

変更が検出された際の通知方法(メールアドレス)を入力します。

6. 設定の完了

「Monitor」をクリックします。このあとメールアドレスに認証コードが送られてくるため、メールアドレスに届いたコードを入力し、登録を進めます。

これで、指定したページの変更が検出されると、指定した方法で通知が届きます。

登録が完了すると、マイページが出てきます。先程登録したページがリストに入っています。

ページ真ん中の青い「New Job」と書かれたボタンを押すと、新しく登録する事ができます。次はYahoo! Japanのページ上部にある最新記事のサマリー部分だけに絞って指定しました。

変更があると次のように、変更箇所の要約が出ます。

さらにクリックすると、マウスの位置に合わせて変化の差分がわかりやすく見えるようになります。

無料で月のチェック数が500回まで利用できますが、より多くのチェックを使いたい場合は次のようなプランが用意されています。2025年4月時点で1ドル約142円のため、3万回までのプランだと約21,300円、4万回まででは約28,400円、5万回までのプランは約35,500です。

2. Distill Web Monitor(ディスティル)

| メリット | 監視したいページの”特定部分”だけを指定できるキーワードフィルターや数値変化条件など、細かな通知ルールが設定可能変更内容の”差分”が分かるので、どこがどう変わったかが明確 |

| デメリット | PC上で常時ブラウザを開いた状態で動作する(クラウド版は有料)機能が豊富なぶん、初回設定に少し慣れが必要 |

| こんな方におすすめ | 価格や在庫の変動だけをモニターしたい方SEO施策の変更(タイトルタグ、メタディスクリプション)を追いたい方無料で細かく条件設定したい方 |

| 評価(星5段階評価) | 総合評価 ★★★★☆ 使いやすさ ★★★★☆ 価格 ★★★★★ 汎用性 ★★★★★ 簡単さ ★★★☆☆ 操作性 ★★★☆☆ |

実際に使ってみて思った感想

特にインストールが不要で、Chromeブラウザの拡張機能で利用できる点が使いやすいと感じました!使用する中での説明も日本語でわかりやすかったです。パーツの選択画面はマウスの位置によって選択がシビアな場合があるため、慣れが必要かもしれません。

使えるようになるまでの具体的な設定手順

- ChromeウェブストアからDistillをインストール

- 監視したいページを開く

- ブラウザ右上の水滴マーク(Distillアイコン)をクリックし「パーツを選択」

- ページ上の監視したい要素(例:価格表)をクリックで選択

- 監視間隔や通知方法(ポップアップ、メールなど)を設定し保存

前の画面の内容を保存すると自動的に次の画面が開かれますので、監視間隔や通知方法などを設定して保存します。

これで設定は完了です。

例としてYahoo! Japanの画面を設定してみました。

変化の合った箇所は背景色が緑色になり、わかりやすく表現されています。

3. 自作のスクレイピングツール(Python等)

| メリット | 監視項目、頻度、通知方法すべてカスタマイズ可能何十件ものサイト、複雑な条件にも対応できる他の社内ツール(Slack、LINE、BIツールなど)との連携も柔軟 |

| デメリット | コーディングスキル、開発環境の構築が必要メンテナンスと法的配慮(利用規約違反など)も求められる |

| こんな方におすすめ: | 社内にエンジニアがいる、または外注先がある企業複雑なルールや大量のURLを一括監視したい方自社独自の監視システムを持ちたい方 |

| 評価(星5段階評価) | 総合評価 ★★★☆☆ 価格 ★★★★★ 汎用性 ★★★★★ 簡単さ ★☆☆☆☆ 操作性 ★★★★★ |

自作のスクレイピングツール(Python等)を用いた場合、自社ニーズあわせたものにすることができます。ただし、ツールの開発にはコーディングスキルや開発環境の構築が必要であり、技術的な知識が求められます。外注して作成する場合にも要件定義のための打ち合わせや情報整理など人的なリソースは必要になります。

また、ウェブサイトの構造変更や仕様変更に対応するため、継続的なメンテナンスが必要です。

4. Octoparse(オクトパス)

| メリット | プログラミング不要で直感的な操作が可能豊富なテンプレートと自動化機能動的コンテンツや複雑なサイト構造への対応 |

| デメリット | 無料プランでは、データ取得のスケジューリングやAPIアクセスなどの制限がある機械翻訳のような日本語対応 |

| こんな方におすすめ | 大量のデータを収集・分析したい企業特定のWebサイトからデータを抽出したい方プログラミングの知識はないが、ページ遷移などのページの動きにあわせた情報を取得したい方 |

| 評価(星5段階評価) | 総合評価 ★★★☆☆ 使いやすさ ★★★☆☆ 価格 ★★★★★ 汎用性 ★★★★★ 簡単さ ★☆☆☆☆ 操作性 ★★☆☆☆ |

実際に使ってみて思った感想

情報を取得したいページにあわせた設定が難しく、何度もサポートに連絡を行いました。公式の解説動画などはあるもののそれでもなかなかうまく行きませんでした。実際にプログラミングするわけではありませんが、ループ処理などのプログラミングの考え方を知っていないと使いにくいかもしれません。ただ、一度設定ができるとその後は同じ設定が使えるので、その点は便利でした。

使えるようになるまでの具体的な設定手順

- 公式サイトにアクセス

公式サイトからOctoparseの公式サイトにアクセスします。

2. 「無料トライアル」をクリック

トップページ右上にある「無料トライアル」ボタンをクリックします。

3. アカウントを作成

表示される新規登録画面で、必要事項(メールアドレス、パスワードなど)を入力し、アカウントを作成します。

4. メールアドレスの認証

登録したメールアドレスに届いた確認メール内のリンクをクリックし、メールアドレスの認証を完了させます。

5. インストーラーのダウンロード

認証後、簡単なアンケートに回答します。その後ログインしてダウンロードページから、使用しているOS(WindowsまたはMac)に対応したインストーラーをダウンロードします。

6. インストーラーの実行

ダウンロードしたファイル「Octoparse Setup 8.7.6.exe」(Windowsの場合)または「OctoparseSetup.msi」(Macの場合)をダブルクリックしてインストーラーを起動します。

7. インストールの進行

インストーラーの指示に従い、「Next」や「I Agree」などのボタンをクリックしてインストールを進めます。

8. インストール先の選択

インストール先のフォルダを変更する場合は「Browse」ボタンをクリックして選択し、問題なければ「Next」をクリックします。

9. インストールの完了

インストールが完了したら、「Close」ボタンをクリックしてインストーラーを終了します。インストール開始から1分程度で終了します。

10. Octoparseの起動

デスクトップに作成されたOctoparseのショートカットアイコンをダブルクリックして起動します。

11. ログイン

起動後、先ほど作成したアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。

ログイン後の画面。さまざまなテンプレートがあり、目的によってはすぐに使うことができます。

自社で自動化する際によくある失敗ランキング

自動化ツールを導入すれば業務が自動化され、効率が劇的に向上する——。

そう考えている企業は多いですが、実際には多くの企業が自動化ツールを十分に活用できていません。

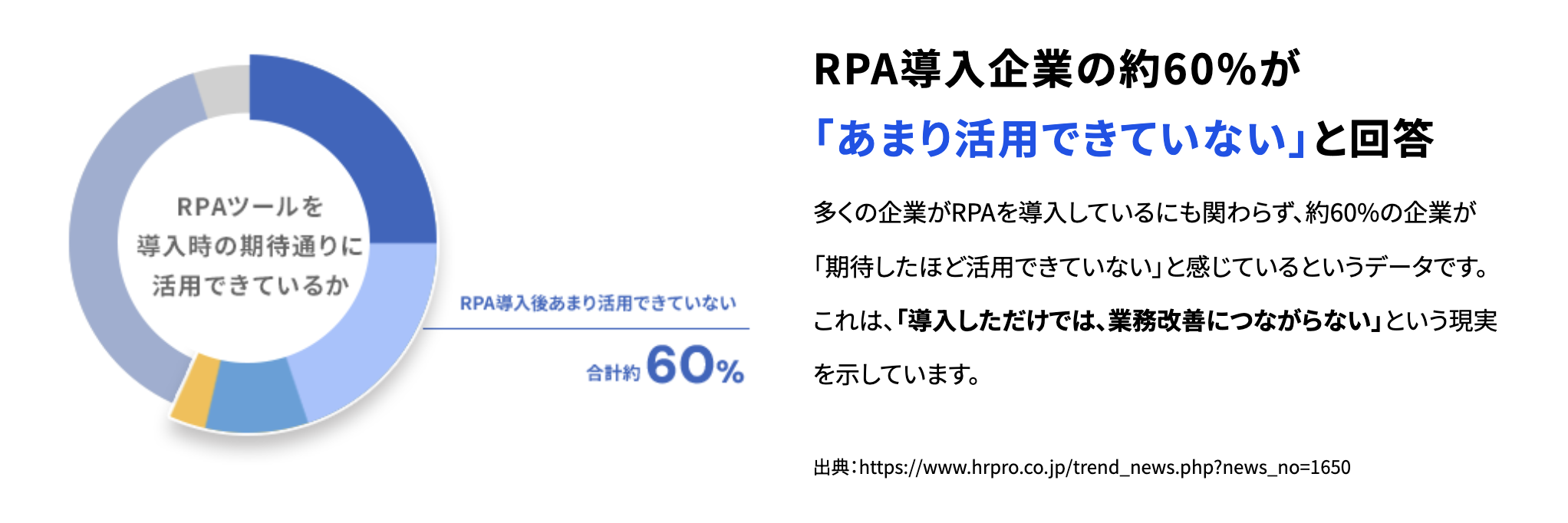

有名な自動化ツールであるRPAを例にあげても、導入した企業の実態は理想と大きく異なった結果となっています。

自動化ツールを導入すれば業務が自動化され、効率が劇的に向上する——。

そう考えている企業は多いですが、実際には多くの企業が自動化ツールを十分に活用できていません。

有名な自動化ツールであるRPAを例にあげても、導入した企業の実態は理想と大きく異なった結果となっています。

RPA導入企業の約60%が「あまり活用できていない」と回答

多くの企業がRPAを導入しているにも関わらず、約60%の企業が「期待したほど活用できていない」と感じているというデータです。これは、「導入しただけでは、業務改善につながらない」という現実を示しています。

多くの企業がRPAを導入しているにも関わらず、約60%の企業が「期待したほど活用できていない」と感じているというデータです。これは、「導入しただけでは、業務改善につながらない」という現実を示しています。

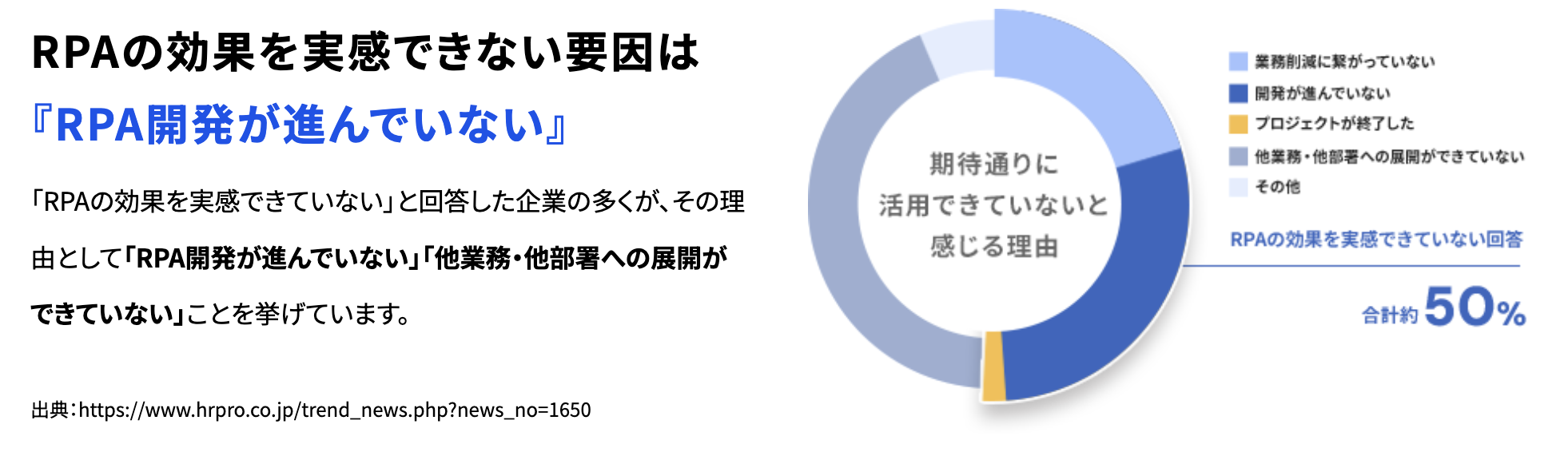

RPAの効果を実感できない要因は『RPA開発が進んでいない』

「RPAの効果を実感できていない」と回答した企業の多くが、その理由として「RPA開発が進んでいない」「他業務・他部署への展開ができていない」ことを挙げています。

「〇〇業務はツールを導入すればすぐにラクになるはず」と思って、自社で自動化に挑戦した方も多いのではないでしょうか?しかし私たちには、こんな“あるあるの失敗談”がよく届きます。

「RPAの効果を実感できていない」と回答した企業の多くが、その理由として「RPA開発が進んでいない」「他業務・他部署への展開ができていない」ことを挙げています。

「〇〇業務はツールを導入すればすぐにラクになるはず」と思って、自社で自動化に挑戦した方も多いのではないでしょうか?しかし私たちには、こんな“あるあるの失敗談”がよく届きます。

🥇 第1位:初期設定でつまずき、結局断念…

思っていたより設定が複雑で、ツールの仕様を理解する前に挫折してしまうケース。 特にRPAツールやノーコードツールは、「慣れるまでが大変」という声が多いです。🥈 第2位:担当者が辞めて、運用不能に…

担当者が社内で唯一のキーマンだった場合、その人がいなくなると全て止まってしまうという問題が発生します。 しかも、「誰も中身が分からないから触れない」という状況になりがち。🥉 第3位:不具合や修正対応に時間がかかる…

自動化が止まったとき、「誰が見ればいいのか分からない」「ベンダーに相談するのも手間」という理由で、対応が後手に。 気づけばその対応に何時間も時間を取られ、本業に集中できなくなってしまうことも…。 実はよくある…自社で自動化に挑戦したときの“落とし穴” 共通するのは「すべて自社で完結しようとした」こと。 このようなケースに共通するのが、「最初から最後まで、すべて自社で完結しようとした」点です。 最初はうまくいっても、長期的に安定した自動化運用には、継続的な保守や柔軟な調整が不可欠です。安定的に自動化したいならジドウカがおすすめ

「ツールを入れただけ」では業務はラクになりません 「業務をラクにする自動化」のためには、設定・運用・トラブル対応まで含めてプロに任せるのが最も確実です。

「ツールを入れただけ」では業務はラクになりません 「業務をラクにする自動化」のためには、設定・運用・トラブル対応まで含めてプロに任せるのが最も確実です。

ジドウカとは?

業務の一部を“タスク単位”で自動化し、月額で安定運用できるサブスクリプション型のサービスです。 技術のことが分からなくても、「こういう作業をラクにしたい」と伝えるだけでOK。ジドウカでできること(業務例)

・定期レポートの自動作成とSlack送信 ・受注データのExcel整形とkintone登録 ・競合サイトの自動モニタリングとアラート通知 ・営業リストの自動生成とCRMへの投入 などジドウカが選ばれる理由

弊社の自動化サービス「ジドウカ」は、1社1社、1タスク1タスクに合わせて完全オーダーメイドで開発するサービス担っています。- ヒアリングから開発・運用まで丸ごとサポート

- トラブル発生時には即時対応

- 月額料金内で自由に修正をご依頼可能

まとめ

いかがだったでしょうか?

この記事では、VisualpingやDistill Web Monitorといったツールから、自作のスクレイピングツール、Octoparseまで、さまざまな自動検知方法をご紹介しました。

各ツールにはそれぞれの特徴があり、目的やリソースに応じて最適な選択が求められます。また、自動化の導入に際しては、初期設定の難しさや運用の継続性といった課題も存在します。

業務自動化支援サービス「ジドウカ」は、専門的なサポートと柔軟な対応で、安定した自動化をサポートします。競合サイトの監視を効率的かつ確実に行いたい方は、ぜひ「ジドウカ」の導入をご検討ください。